2018年世界杯,也许是世界第一次关注到中国企业在大型国际赛事上的赞助力量。

而目前正在进行的、2024年德国欧洲杯13家顶级赞助商里,中国有VIVO、海信、比亚迪、速卖通AliExpress 以及支付宝Alipay+五大金主。

这样的高投入,更进一步强化了中国赞助商在国际大赛中的地位。

中国企业赞助一个没有中国队参加的赛事,花这么多钱值得么?

一

仔细分析世界杯和欧洲杯等国际大赛的赞助体系,可能有利于未来在中国品牌的国际化。

现在国际足联的赞助商分为三级,最顶级叫做国际足联合作伙伴。

卡塔尔世界杯上,当时中国的万达集团与可口可乐、阿迪达斯、现代、卡塔尔航空、卡塔尔能源、Visa并列为全球合作伙伴。

而VIVO、蒙牛和海信三家则是第二级的国际足联世界杯赞助商,级别不同、权益不同、投入的金额也不同。

在这下面还有第三等级的洲际合作伙伴,雅迪和BOSS直聘就属于这一类别。

欧洲杯的赛事赞助体系,则是两级,本届欧洲杯13家全球赞助商除了5家中国公司外,还包括——

1、德国的老牌足球企业阿迪达斯;

2、法国的电子企业解决方案供应商和系统集成商源讯公司ATOS。他们主要是在大型赛事中提供IT服务。从1992年开始,源讯就为奥运会进行服务,今年的巴黎也是如此。

3、博彩公司BETANO;

4、在纳斯达克上市的网上住宿预订网站缤客(BOOKING);

5、可口可乐;

球迷广场是卖饮料的好地方

6、在31个国家经营生鲜和杂货的德国连锁超市Lidl;

7、德国服装品牌恩格尔伯特·施特劳斯,他们也是法兰克福和拜仁的赞助商;

8、最后一个是visitqatar,即卡塔尔旅游局。

训练场边的广告看得清楚么?

除此之外,还有德铁DB和德国电信等5家第二级别的国家赞助商。

从赞助模式和主业情况分析,各个企业赞助欧洲杯的想法和期望得到的回报各不相同。

除了都能获得品牌效应外,有些商家还可以直接从赞助权益中,得到排他性的收入。

而卡塔尔旅游局则纯属是借助欧洲杯平台,进行国家形象宣传。

那么中国企业想从欧洲杯中得到的到底是什么呢?

二

2010年世界杯上,来自中国保定的光伏企业英利成为了出海吃螃蟹尝鲜的第一家企业。

当时英利是世界上最大的光伏企业,刚刚在纳斯达克上市。

而赞助世界杯,让英利在2012年-2013年,也就是两届世界杯之间,一度成为了世界上光伏出货量第一的企业。

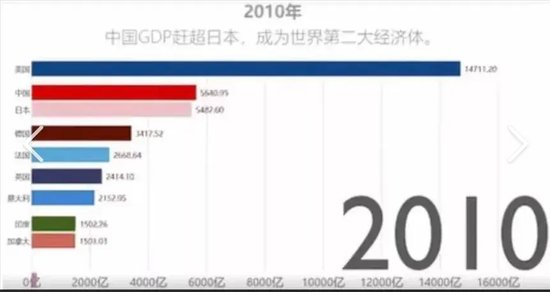

2010年是中国经济的一个重要年份,在这一年,中国的工业产值成为了世界第一,奠定了制造业大国的地位。

也就是在这一年,中国的名义GDP超越日本,成为了世界第二。

2018年,中国竟然有多达7家企业成为了2018年的世界杯赞助商。

世界银行则在上一年的年底,通过购买力平价计算标准,认为中国超过美国,成为了世界第一大经济体。

变身制造业大国,还要巩固为制造业强国。这就需要从量到质,开始关注自己产品市场的品牌效应和品牌价值。

这时候,“宣传平台”就变得尤为重要。

而具有全球关注度的体育平台,比如奥运会、世界杯、欧洲杯等等就成为了中国品牌趋之若鹜的新战场。

《商业内幕》援引科隆德国体育大学体育经济学教授克里斯托夫·布鲁尔(Christoph Breuer)的话,用“国际体育特殊经济学”解释了来自远东的赞助。

他说:“这对中国公司很有吸引力,因为他们希望进一步向世界市场开放。可以作为一种策略,将自己的品牌欧洲化(国际化)。”

只不过,体育平台的宣传,大多数是针对品牌,而不是具体到哪一款产品。

在电视上或者球场边让观众反复看到几个商品名称字母,先将这个品牌在球迷的心中种草。

然后他们逐渐适应强化对这个品牌的认识,才会去关注这个品牌是什么,产出什么,进而去认知品牌卖的东西,我有什么可能用得上。

1974年,日本的JVC和联邦德国世界杯签署了第一份长期合同。

随后精工和富士、索尼等也陆续出现在了世界杯的背板和场边。

但是随着日本一线消费类产品逐渐被中韩代替,日本从终端产品生产者变成了零件供应商。

2018年世界杯期间,关注日本体育产业成长的《victorysportsnews》发表评论说——“在本次大会上,汉字广告随处可见……对我们来说令人伤感地是,日本的企业完全消失了。”

“2007年至2014年巴西世界杯期间,索尼担任FIFA合作伙伴,但之后没有更新合同。”

“据说阿联酋航空和强生撤退的时候,FIFA一下子陷入了财政危机,拯救FIFA的是中国企业。虽然是在俄罗斯举办的大会,但也可以说是没有中国的存在,世界杯就无法实现了。”

当然,2018年世界杯-2022年世界杯期间,日本企业的国际赞助收缩除了因为疫情之外,还有要保国内东京奥运会的原因存在。

但是和中国在世界体育赞助体系全线出击比起来,日本目前只剩下了奥运会一个阵地。

在今年巴黎奥运会的14大赞助商中,中国有阿里巴巴和蒙牛、日本则是松下和丰田汽车。

三

中国赞助欧洲杯这类的区域赛事的品牌需求有两个方向,一是对国内的本土拓展,二是全球视点的品牌效应。

此前欧洲杯的汽车赞助商是德国自己的品牌大众,比亚迪这次是在德国人的老家里,掏走了这个类别。

欧洲杯现场的宣传展台

作为去年新能源世界第一销售品牌,比亚迪实际上去年8月才在德国走上正轨。

目前日本丰田占据奥运会、韩国现代拿走了世界杯,而比亚迪则在欧洲杯上迈出了第一步。

VIVO和其姊妹品牌OPPO一直都很重视体育赛事的宣传作用。

这拍的美滋滋

VIVO是2020年才开始在欧洲正式销售的,不过其在德国的市场占比比较低,只有0.34%,销售额主要来自罗马尼亚等东欧国家。

在德国,由于和诺基亚有专利官司纠纷,导致VIVO耽误了4年,今年2月双方和解后,本届欧洲杯VIVO才放开手脚拓展。

Alipay+虽然在欧洲已经布局了10年,也是德国承认的十家数字支付公司之一,并且在德国的超市和一些杂货生鲜市场也可使用。

但在欧洲的主要面向人群,还是中国旅行者。

因为金融机关结算和政治原因,Alipay+的主要品牌宣传对像还是国内和出海整合得更好的东南亚。

AliExpress速卖通的欧洲杯宣传出口是双向的。

中国EC的出海已经成了不可阻挡的洪流,通过速卖通这样的平台,全世界都在享受中国物美价廉的商品。

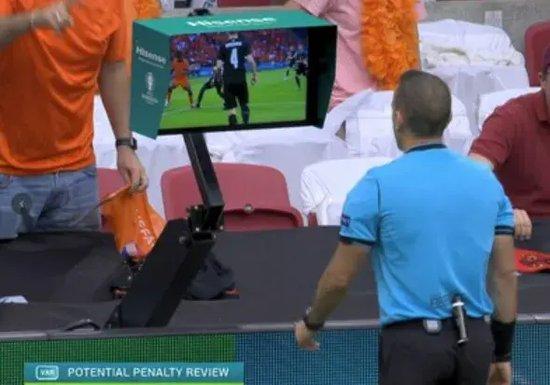

另外就是中国第一,世界不止于第二的国际主流品牌海信。

海信2023年境外主业务收入247亿人民币,已经超过了全部主业务收入的一半。

显示出了海外市场对海信的重要性。

2016年海信第一次赞助欧洲杯的时候,德国的MERKUR.DE曾用貌似浪漫却略显讽刺的语气表示,“海信还是家充满异国情调的公司。”

实际上2006年海信就已经开始在德国销售电视,直到2014年赞助沙尔克04队,海信才开始在品牌建设上,于德国有了一定的知名度。

从而发觉了品牌和体育赛事宣传联姻的重要性。

2018年6月,海信以2.93亿欧元的价格收购了斯洛文尼亚家电制造商Gorenje 94%的股份。

随后Gorenje 位于 Velenje 的总部成为了海信的欧洲总部和研发基地。

2023年后,海信在欧洲年产400万台电视机,做到了本地本土化。而现在最高端的100英寸电视,海信已经超过了世界市场份额的50%。

提供现场VAR回放的海信电视

德国的MERKUR.DE网站表示:“海信或Vivo这样的消费品牌之所以赞助欧洲杯,是因为他们的目标人群不仅针对欧洲消费者,也针对中国观众。广告中经常出现的汉字证明了这一点。”

虽然在欧洲,VIVO和比亚迪还处于开拓市场的阶段,但是所有的欧洲杯中国赞助商在中国的第一大贸易伙伴——东盟,都有着很强的市场份额。

其中VIVO马来西亚和泰国的市场占比都超过10%,印尼更是高达14%。

比亚迪已经决定在泰国建厂,在今年的曼谷车展上成为仅次于丰田的签约售卖品牌;

海信在泰国、马来这些核心东南亚市场的线上销售排名,基本上常年位居电视品类TOP1。

毕竟东盟也是个有着6.7亿人口的市场。

普通人通过体育赛事,了解到了一个品牌,也许不会刻意去关注,只是对于几个字母,片鳞只抓地有了个印象。

下次去超市、或者街边店头广告发现,原来在体育场边,电视上看到的是这个商品,这就达到了品牌的“种草效应”。

进而在有需求的时候,会关注考虑这个品牌,产生比对购买的想法。

当然,不是说赞助了体育,就一定会起到立竿见影的效果。

体育品牌的赞助只是走出了大型商业宣传的第一步,新的品牌崛起,需要进行长期持续宣传建设,还需要品牌在销售地进行更精准的推送。

比如在电视、网络上投放广告类似速卖通和贝克汉姆的合作;以及门店宣传活动等,将品牌效应具现化。

这才能达到最终的目的。